O projeto de lei que trata da regulamentação do clube-empresa como estrutura societária alternativa às associações sem fins lucrativos que dominam o futebol brasileiro voltou a ser debatido.

Resumo o tema numa palavra: ceticismo.

Já falei sobre este assunto inúmeras vezes, e reforço meu entendimento: os clubes já podem se organizar como empresa, vide Red Bull Bragantino e Cuiabá EC, mas a regulamentação é importante para garantir equilíbrio nas disputas e definir um marco regulatório para os casos de transformação de associação em empresa. Só isso.

Não há garantia que isso vá salvar o futebol brasileiro. Mas nada nos leva a crer que o modelo associativo atual vai garantir um futuro brilhante.

Ou seja, tanto faz ser empresa ou associação. Mas é necessário ter regras que possibilitem a livre escolha por parte dos clubes do modelo que melhor lhes atende.

O PL nº 5.516/2019, que está no Senado Federal, traz uma série de temas que não abarcam o que precisa ser tratado – e ainda adiciona complexidades ao processo.

Ninguém pediu minha opinião, mas gostaria de apontar o que eu entendo que deveria constar na lei para garantir um sistema eficiente.

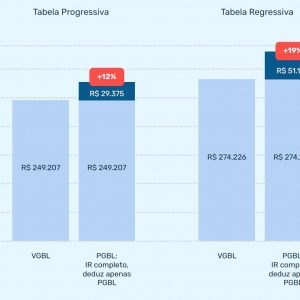

Precisamos de uma lei que regulamente o clube-empresa porque as associações sem fins lucrativos possuem benefícios fiscais que não se aplicam às empresas, criando um desequilíbrio competitivo entre dois sistemas diferentes de controle acionário dos clubes.

Além disso, sem uma regra clara de transformação, há a chance de questionamentos por parte das associações, criando um “risco regulatório” que afasta interessados na compra de clubes.

Logo, a lei só precisa contemplar esses dois temas e alguns derivados. Mais nada.

Para isso, nem precisa ser uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol), que deveria ser SAD (Sociedade Anônima Desportiva), caso quisessem resolver o problema do esporte como um todo e não fazer um puxadinho para resolver o problema de alguns clubes de futebol.

Basta definir alíquotas e condições específicas para empresas que praticam a atividade “futebol” no tema do PIS/Cofins e INSS patronal, porque IR/CSLL tem que ter e ponto.

Assim, a lei deveria contemplar o seguinte:

– Definir alíquotas superiores às das associações, mas inferiores às de empresas “tradicionais”, considerando o aspecto competitivo e setorial. Sem fase de adaptação, em que se começa do zero e vai crescendo até os percentuais de outras empresas. Por que criar uma SAF se, no futuro, os tributos serão iguais aos de qualquer empresa? Burocracia desnecessária, fantasiada de “governança e compliance”.

– Definir que os clubes que optarem pela transformação em empresa incluam nos seus estatutos a condição de aprovação interna. Esse é um problema grave, pois a autonomia constitucional dos clubes se sobrepõe à lei. Se não houver no estatuto do clube um procedimento claro sobre qual será o fórum e o quórum mínimo para a aprovação dessa mudança, haverá sempre a chance de uma nova gestão associativa questioná-la. Com isso, não é preciso criar regra de participação percentual, classe A e B de ações, percentuais mínimos, golden share e tantas possibilidades que não protegem nada e desincentivam investidores, ao obrigá-los a uma divisão de controle acionário.

– Deixar claro o procedimento com relação às dívidas: a transformação deveria demandar aprovação da estrutura por parte dos credores. A decisão de manter ou não símbolos, repassar ou não dívidas, deveria ser exclusiva da associação e do investidor e aprovada por unanimidade pelos credores. Considerando inclusive que dívidas como o Profut não podem deixar a associação e precisariam de um fluxo de recursos da empresa para a associação que garantisse esse pagamento.

– Falta, por exemplo, definir dois temas fundamentais: i) quem aprova a troca de controle? Na “vida real”, o Cade tem esse papel. Mas, na minha visão, ele deveria ser da CBF, que deveria aplicar um questionário padrão KYC (Know Your Client), semelhante aos que as federações e ligas europeias fazem, como forma de prevenir entrada de acionistas sem capacidade financeira ou com dinheiro sem origem definida, problemas socioambientais, criminais, entre outros. Mas isso não foi pensado no projeto de lei.

– Falta também definir o que fazer com o registro esportivo da entidade junto à CBF e à federação local. Porque, caso alguma empresa venha a falir, o registro não pode voltar à associação e o clube permanecer na divisão em que estava. Tem que fechar e recomeçar do zero. Inclusive nos casos de associações que podem pedir recuperação judicial. Não dá para deixá-las participando de competições como se nada tivesse ocorrido, pois elas ganham benefício da suspensão de pagamentos enquanto o plano está em discussão. Ora, dessa forma ela não pode disputar as competições! O que fazer nesses casos? O projeto de lei não diz nada e nem menciona a necessidade de um órgão regulador definir.

Veja que não é preciso reinventar a roda, criar uma estrutura societária nova, definir regras cujo objetivo é beneficiar associações quebradas, no lugar de criar um ambiente em que os clubes possam buscar alternativas de recursos para investir e crescer.

Aliás, quem acredita que os clubes precisam gastar para se recuperar e que a chegada de investidores endinheirados poderia salvar o futebol brasileiro está completamente desconectado da realidade mundial e da indústria.

Cada vez mais, o objetivo é controlar custos e gastos, buscar eficiência e evitar abusos de mecenas e investidores perdulários que buscam apenas a conquista a curto prazo e reconhecimento pessoal.

A UEFA está revendo seu modelo de Fair Play Financeiro para aumentar os controles nesse sentido. No Brasil, estamos iniciando este sistema agora em 2021, com o mesmo objetivo: levar os clubes ao equilíbrio e evitar que haja injeção de dinheiro sem lastro.

Um clube que fatura R$ 300 milhões não pode gastar R$ 500 milhões, mesmo que alguém banque a diferença. E, se a diferença for bancada por dívidas e atrasos, pior ainda!

Quem pensa no futebol como uma indústria forte e sustentável precisa entender que investidores são bem vindos para:

(i) aplicar práticas de gestão que tragam eficiência no uso do dinheiro;

(ii) investir em infraestrutura como centros de treinamento e estádios;

(iii) investir em tecnologia de gestão esportiva como scouting (enquanto no Brasil a média é de 4 analistas de desempenho por clube da Série A, os clubes médios europeus possuem 10 analistas – e os grandes possuem equipes de 30 ou mais); e

(iv) investir no desenvolvimento de conteúdo e estratégias de relacionamento com torcedores e parceiros.

Isso tudo pode até levar ao aumento de receitas, de forma paulatina, estrutural e no longo prazo. Não há milagre da multiplicação da receita apenas porque chegaram novos donos ao futebol.

Um erro que deve ser (e será) combatido é a prática semelhante ao mecenato. Dinheiro que chega sem lastro para turbinar conquistas e deixar rastros de problemas.

Muita gente pratica e defende isso, mas a não ser que essas pessoas consigam 40 bilionários interessados nessa prática – para todos os clubes da Série A e B – esse conceito vale apenas para defender interesse pessoal, o que costuma ser a tônica do futebol brasileiro.

Isso não tem nada a ver com equilíbrio, que se dá na gestão eficiente, na busca pelo crescimento de receitas no longo prazo e de forma sustentável.

Quem defende essa tese ignora aspetos econômicos como a nossa volatilidade de desempenho, nosso câmbio, em que € 1 vale R$ 7, e nossa renda, que representa cerca de 25% da renda europeia média.

A evolução passará pela reorganização das estruturas, por melhores formas de negociar direitos de transmissão (coletivamente e por competição – os clubes ainda insistem com a ideia de copiar o que não é aplicável e querer aplicar o que não funciona na Europa) e por modelos nos quais os clubes se aliem fora de campo e compitam apenas dentro das quatro linhas.

A ideia de que se transformar empresa é a solução vira um equívoco se todo o resto não for tratado corretamente, a partir do projeto de lei de regulamentação do tema.

Mas principalmente a partir de uma visão sistêmica moderna, eficiente, alinhada com as melhores práticas do mundo, e isso começa pela lógica básica: gastar menos e com mais eficiência.

Quem trabalha na iniciativa privada sabe bem como funciona: receitas crescem a passos lentos, enquanto custo é igual unha: que tem que cortar o tempo todo.

A chegada de investidores precisa ser entendida pela ótica justa: não haverá crescimento de receitas por mágica ou pelo simples fato de termos novos donos.

Mas eles serão bem vindos se ajudarem na reorganização do futebol enquanto indústria, coisa que o modelo associativo sozinho não tem conseguido.

Qualquer coisa além disso é vender ilusão.